|

||||||||||||||||||

|

LE CALENDRIER MANUFRANCE

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

LIEUX DE MÉMOIRE, LEÇON DE PUB. En

1997 France Culture consacra une émission "Lieux de mémoire"

au catalogue Manufrance. Ce même catalogue dont Alexandre

Vialatte disait s'être inspiré, car il contenait "un ramassis

de choses grandes et magnifiques".

Le

catalogue Manufrance marqua nombre de natifs d'avant 1970,

il restera un objet de mémoire dans le sens ou nous sommes

nombreux à avoir un souvenir particulier ou une évocation

proustienne se rapportant à son feuilletage. Mais, il est

fortement lié à la fois à la revue du Chasseur Français et

au calendrier, une sorte de triptyque ou de trilogie.

L'association de ces trois éléments fût d'une efficacité commerciale

remarquable pour maintenir le nom d'une marque à l'esprit

des clients potentiels. Si le catalogue ou le chasseur français

pouvait se retrouver dissimulé dans un tiroir, le calendrier

était toujours visible, distillant son astuce journalière

et ses feuillets publicitaires. On ne pouvait pas ne pas penser

à Manufrance, la revue faisait la réclame pour les produits,

le catalogue et le calendrier, qui lui-même faisait la publicité

pour la revue, le catalogue et les produits.

Le catalogue universellement connu, collectionné, dont certains

exemplaires sont réédités, et le Chasseur Français, qui existe

toujours, célèbre aussi pour ses petites annonces, ont leur

existence propre malgré la disparition de l'enseigne historique,

même si la société Manufrance existe toujours aujourd'hui

sous une autre forme.

Des trois éléments le calendrier est celui qui a laissé le

moins de trace, même si les tableaux de fond sont collectionnés,

et peuvent aussi jouer un rôle d'objets mémoriels, les éphémérides

comme leur nom l'indique sont éphémères et ont disparu au

fil de leur effeuillage journalier. Le calendrier était le

plus présent quotidiennement, et a disparu d'un coup le 31

décembre 1979.

Il

méritait bien quelques pages sur internet.

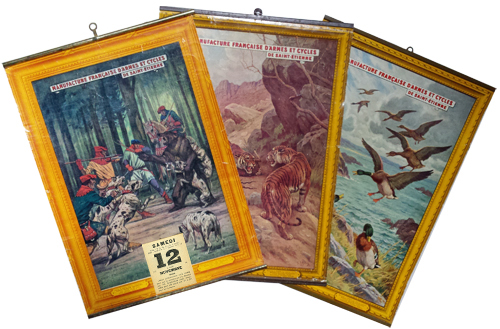

HISTORIQUEDe

1922 à 1979, la Manufacture Française d'Armes et Cycles de

Saint-Étienne, et plus tard Manufrance, proposa à ses clients,

ainsi qu'aux lecteurs de la revue " Le Chasseur Français",

un calendrier éphéméride sous la forme d'une gravure, accompagné

d'un calendrier à effeuiller.

Les

calendriers de l'année à venir étaient annoncés et proposés

à la vente dans le numéro de décembre de la revue du Chasseur

Français.

Des

annonces insérées dans les feuillets de l’éphéméride à partir

du mois de novembre rappelaient aussi qu'il était temps de

commander son calendrier.

Ce

sont les annonces parues dans le Chasseur Français qui sont

présentées ici, classées par décennies. Elles montrent la

gravure prévue avec indication de l'année, permettant ainsi

de dater précisément chaque calendrier.

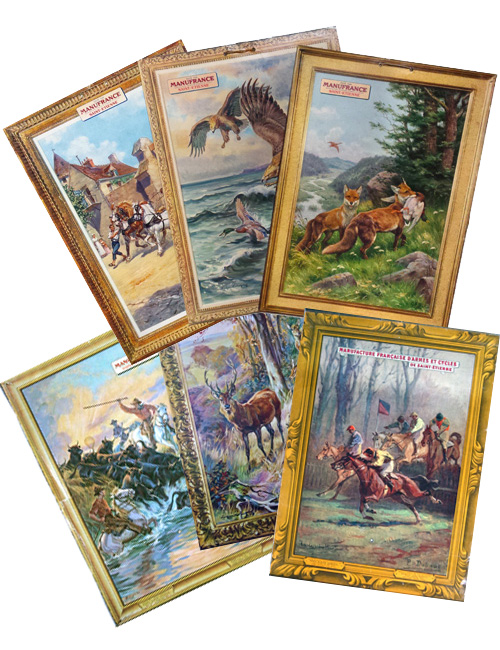

Dans les galeries photo, chaque annonce publiée en monochrome,

jusqu'en 1965, est suivie d'une vue du calendrier en couleur,

lorsque j'en possède un exemplaire.

Sous

l'étiquette "L'éphéméride", vous pourrez voir quelques exemples

de feuillets détachables, avec leurs fameuses astuces du jour.

Il n'y eut pas d'édition du calendrier en 1938, à cause d'un

mouvement de grève à la Manufacture qui dura du 3 août au

8 novembre 1937. La publication du chasseur Français fut aussi

perturbée par cette grève, puisqu'il n'y eut qu'une seule

parution regroupant les numéros des mois de septembre à décembre.

Le

chasseur Français cessa sa publication de 1942 à 1946 en raison

de la guerre, mais il semble que la publication du calendrier

cessa dès 1941 et ne reprit qu'en 1950, en tous cas je n'en

ai pas trouvé trace entre ces 2 dates. Pour le retour du calendrier

en 1951, l'annonce parut dans le numéro de novembre 1950 de

la revue.

Ensuite, ce calendrier fut disponible tous les ans jusqu'en

1979. En 1980, Manufrance dépose le bilan, vend le Chasseur

Français, et le calendrier disparaît après avoir, pendant

plus de 50 ans, décoré les intérieurs de milliers de foyers

français.

Après

quelques tentatives de relance, la liquidation judiciaire

de Manufrance est prononcée en 1985. Manufrance est relancé

en 1988, et fonctionne aujourd’hui avec la vente par correspondance

par un site internet et un magasin à Saint-Étienne, mais sans

le calendrier.

IMPRESSIONS ET IMPRIMEURS

|

||||||||||||||||||